| 我国生物医药产业迎来新契机 | ||

| 创新能力亟待加强 | ||

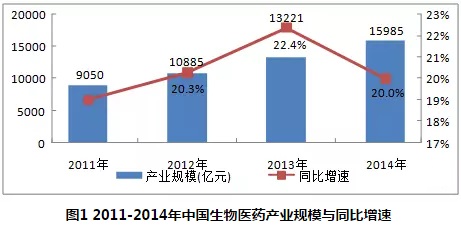

20世纪80年代中期以来,我国生物医药产业开始迅速发展。1998年我国加大对医药产业的投入力度,平均每年幅度可达到约20亿元。自此之前我国对生物医药的总投资仅40亿元,到2003年这一年的投入资金便达到60亿元,极大刺激了我国生物医药产业的发展。国内生物医药企业在国家出台的相关优惠政策背景下,运用企业自有资金或银行贷款等渠道,加强对产品研发领域的资金投入与支持。 同时随人民生活水平的提高,消费水平的提升,以及社会老龄化趋势的加深和疾病种类的不断更新,大大促进了对于生物医药的需求。自20世纪90年代以来一直保持年均15%-30%的快速增长,远高于全球医药行业年均不到10%的增长速度,进入到大规模产业化的开始阶段。截止到去年2014年,我国生物医药总产值已经达到15985亿元,将会承接信息产业成为下一个推动社会发展的发动引擎。 |

|

|

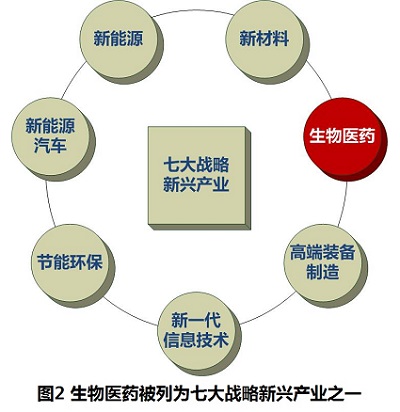

我国直到20世纪70年代才将DNA的重组技术应用到医学上,开发起步和先进国家相比较晚。但随后,我国政府把生物技术定为21世纪优先发展的战略性产业,将生物医药、中药现代化等作为医药产业的发展重点,同时加大了对生物医药产业的资金支持与政策扶持,使这一产业飞速发展,迅速缩小和发达国家的差距。 自国务院出台《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》以来,生物产业位列七大战略性新兴产业之一。"十一五"期间,我国生物产业产值从0.6万亿元跃升至1.6万亿元。据估计,"十二五"末,生物产业产值将达到4万亿元水平,其中生物医药部分产值将达3.6万亿元。 国家对生物医药产品的研发、生产和销售制订了一系列的支持政策,其中包含生物制药企业可享受多方面的优惠政策、给予研发基金的保证以及产品保护期的延长等多方面的支持。与此同时国家开始重视对生物医药产品生产和研发审批程序的审核力度,对一些生物医药产品的项目审批限制其厂商的数量,以确保新药在市场的独占权和利润收益率,从而达到鼓励企业研发新药的目的。 |

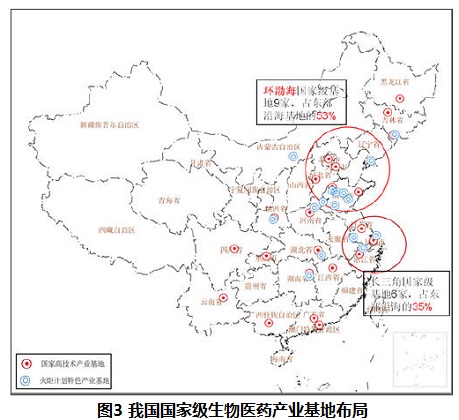

在全国生物医药浪潮趋势的大背景下,积累了多年发展经验和市场竞争的跌打滚爬,以及政府不失时机的给予引导和支持,我国的生物医药技术、资金密集区域以及人才等要素已逐渐完善,生物医药产业聚集区逐步完成,致使我国形成了较为完整的产业集群和生物医药产业链。 生物医药产业呈现快速发展的原因:一是企业主要部署集中在高等学校集中地区或其周边地方,那里大多是生物技术和人才密集的区域,如拥有诺和诺德制药公司和8个生物科技国家863项目的北京中关村生命科学园区和由罗氏、强生、葛兰素史克、扬子江、施贵宝等40多个国内外一流药厂组成的上海张江药谷产业集群; 二是集中分布于经济较发达、资金较密集的省市,并且形成了一定的规模,如广东、山东、江苏和浙江。这些地方的共同特点是当地生物医药产业集群均已拥有自己较为完善产业链,其中包含了生物公司、技术转移中心、研究中心、投资机构、银行、服务等大量内在机构,初步形成由研究开发、药厂生产、教育培训、孵化创新、专业服务、风险投资这6大模块组成的较为良好的创新创业环境。有利于规模经济的形成,以及产业竞争力的提升。 |

|

综上所述,由于生物医药产业自身有高投入、高风险、高回报以及研发周期长的特点,致使产业发展必须依托三大集聚的实现:向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚。而通过分析各国生物医药产业空间分布可以看出,生物医药产业的核心区域大多数都在本国科研机构密集、经济高度发达的地区聚集。因此,从我国的科研资源和现有的生物医药产业分布现状来看,"十三五"期间,中国生物医药产业仍将进一步集聚于东部沿海地区科研院所和创新能力较强的北京、上海等省份,以及少数中西部的中心城市,区域发展不平衡有进一步强化的趋势。 |

|

(一)研发要素进一步集聚于北京和上海 北京市拥有众多高质量的科技研发中心以及丰富的生物医药人才资源,现已承载全国生物医药的技术研发、信息和技术服务等工作。但目前,在生物医药的市场化、产业化、投融资环境等方面都和上海存在较大的差距。此外,北京市生物医药研发成果呈现出明显外溢态势。 上海市的生物医药产业基础以及技术水平位居全国前几名,跨国生物医药企业与国际金融机构繁多,也是生物医药跨国公司在中国的研究开发、营销、制造和投资的汇集中心,未来较长时期内仍将是引领中国生物医药产业发展的中心。 |

|

(二)江苏和山东将加速实现生物医药制造环节的集聚 目前,中国生物医药企业以中小企业为主,普遍存在产业配套能力较弱,产业链条未形成,支撑技术、生产装备较落后,基础设施差等一系列问题。江苏和山东以其雄厚的制药基础和大型龙头企业积聚的优势,在"十三五"期间,将成为中国生物医药制造的重要基地。 江苏省生物医药骨干企业实力较强,已有17家企业进入全国制药工业百强行列,将形成以泰州"中国医药城"为中心,南京、苏州、连云港等地差异化发展、特色鲜明的产业发展格局。 山东省依托鲁南制药、齐鲁制药、新华制药、东阿阿胶、福瑞达等一批全国知名的医药大型企业,以基因工程药物、发酵工程药物、生化药物、新型诊断试剂和海洋药物五大领域为重点,打造产业链完善的生物医药制造、流通链条。2013年,山东省生物医药产值已经达到2600亿,未来较长时期内仍将是中国生物医药制造的集聚区基地。 |

|

(三)产业发展热点地区将持续涌现 1、深圳和武汉将成为新的增长极 目前,深圳市生物医药研发水平虽然与上海、北京两大研发中心相比差距较大,尤其是高端人才方面比较缺乏。但是,随着中国国家基因库在深圳的建立、深圳市委市政府的大力推动,以及与云计算、物联网等新一代信息技术的融合,深圳市生命科学研究及生物信息安全领域研发水平快速提高,将成为中国在基因技术、生命信息学专项领域的研发中心。到"十三五"末,深圳市有望成为世界领先的基因治疗药物研发与产业化基地、亚洲最大的疫苗生产中心、中国领先的创新药物研发与产业化和药品制剂出口基地。 日前,武汉市生物医药产业仍然处于孕育发展期。但是,湖北省、武汉市高度重视,正全力加速发展生物医药产业。武汉国家生物产业基地计划打造集生物产业研发、孵化、生产、物流、行政、文化、居住为一体的生物产业新城,重点引进世界500强及国内行业前5强、欧美医药研发外包知名企业、国际生物产业转移重大项目等。目前已签订项目入驻协议76个,投资总额102亿元人民币,有38个项目已经开工建设,包括辉瑞中国研发中心、深圳华大基因、药明康德、国药控股、长生生物、远大制药等大型生物医药企业相继入驻。预计到2020年,武汉将集聚生物企业700家,将形成与光电子齐名的又一千亿级产业,成为以生物医药外包、生物制药为主的新兴产业核心区。 2、太原、厦门和兰州等城市将成为新兴热点城市 山西天然资源丰富,气候凉爽干燥,是我国原料药特别是生物产品发酵的最佳地域之一。随着生物医药物流配送体系的建立,将形成以太原为核心,包括大同、晋中、运城、长治、侯马等在内的生物医药产业集群。 福建省将在"十三五"期间加强重点生物医药产业基地和园区的建设,通过筑巢引凤,壮大生物医药产业。计划以厦门海沧生物医药集中区为核心,进一步发挥福州生物医药专业孵化器功能,充分利用三明、永春的生态环境和资源优势,以基因工程药物为重点,加快建设生物医药产业基地。 甘肃省利用丰富的中医药和民族医药资源,通过骨干企业的带动,发展以地域医药资源和民族特色的生物医药。甘肃拥有兰州生物制品研究所、佛慈药业、奇正藏药、独一味制药、甘肃扶正药业、新兰药集团等一批骨干企业,在人用疫苗、口蹄疫疫苗、牦牛血清制品、重离子束生物技术、现代中藏药等方面技术居全国领先地位,部分已达到国际先进水平,具备一定的产业带动能力。 此外,云南昆明、陕西西安等区域中心城市也将成为生物医药的新兴热点城市。 |

|

|||

|

生物产业资金扶持力度薄弱。科技成果的转化直接决定了对经济发展的贡献。但是目前制约我国生物医药企业进一步发展的瓶颈是资金投入严重不足,一些企业因此而无法生存。资金的不充裕导致转化渠道匮乏以及成果转化不通畅,最后致使我国生物医药科研成果的转化率很低。 一方面,企业受到自身规模和短期利益需求的限制,无法形成投资主体;另一方面,长期以来我国技术创新都是通过政府拨款进行纵向资金支持,具体说是由若干的基金组合推动。但往往投资额度有限,申请资金不能达到实际需求,造成很多项目中途被迫中断,无法满足科研需求。 最后,因我国尚未建设成功完整的资本金融市场,所以很多企业创业初阶段并不以风险资本扶持为主。国内以自有资金和银行贷款这两种作为对生物制药的投资方式,但风险投资和从证券市场进行的直接融资数量较少,创业初期的生物制药企业很难得到风险资金的支持,直接上市融资又受到规模等诸多限制,影响了生物医药产业的发展。 |

|